Por Jorge Boccanera

El poeta da noticias de un tren fabuloso conducido

por un prestidigitador buscando el camino de las islas perdidas; sus vagones

transportan un circo, un puerto y un bodegón llamado El Puchero Misterioso.

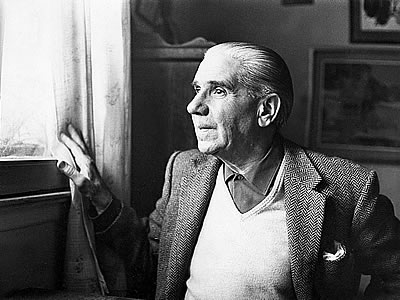

Trotamundo que cree —según lo afirma— en la redención de los perdidos, la

revuelta social y el "dulce oficio de la poesía", Raúl González Tuñón

(1905-1974) fue un lúcido testigo del siglo que está por terminar: participa de

las varias tendencias vanguardistas y como muchos artistas de la época asume un

compromiso activo que lo lleva a participar en los congresos de intelectuales

para la defensa de la cultura en la Guerra Civil Española.

Su extensa obra acepta la palabra viaje, más

que como resumen como punto de partida de una experiencia poética ligada a la aventura,

la vanguardia y la revolución. Hay que decir que cada uno de

estos términos contiene y representa a los demás, amasando ese espíritu en

movimiento proclamado por todas las corrientes de ruptura surgidas a principio

del siglo veinte y que en su gran mayoría debatieron sobre una poesía que en un

mismo impulso entrelaza la conciencia y el devenir irracional, lo ético y lo

estético. Para Tuñón, esa comunión entre verdad y belleza se resume en una palabra

sobre la que vuelve una y otra vez: autenticidad.

El viaje, además de desplazamiento,

etimológicamente significa libro donde el viajero anota sus impresiones. En

Tuñón, estas páginas guardan un itinerario que comprende sus primeras lecturas

e influencias, la escenografía barrial, el salto del verso a la prosa poética,

una mirada ganada por el eros de la nostalgia, la interpelación constante hacia

todo aquello que lo rodea y la búsqueda de un interlocutor, ese

"otro" implícito en el ademán del "había una vez" con que

se inician los cuentos. Pero aquí, el "había una vez" gira al

"yo conozco", "estuve", "me acuerdo"; a partir de

esa consigna el testigo abre una puerta por la que desfilan personajes reales y

ficticios. Los presenta con la familiaridad y, al mismo tiempo, con el asombro

de quien los ve por primera vez, ya que cada uno guarda una peripecia única,

intransferible. Son los anónimos mineros, marineros, estibadores, voluntarios

internacionalistas, pero también el Torito del Abasto, Buster Keaton, Domingo

Ferreiro, Frank Brown, Búffalo Bill, Sacco y Vanzetti, Evelyn Brent, Duke

Ellington, Chaplin. Todo aquello que implique tratar de poner un pie en un

territorio desconocido, está dentro de este viaje, "encrucijada de

caminos que parten y caminos que vuelven"; instancia que se desdobla en

sueño, azar, curiosidad, encuentro, imaginación, y la posibilidad de pensar lo

diferente como parte de uno mismo.

La vecindad, la compañía

La herencia mencionada en "El poeta murió al

amanecer", de Canciones del tercer frente (libros de Heine,

Quevedo, Darío, Whitman, Rimbaud, Machado, etc.) da cuenta de esa extensa

galería de escritores que acompañaron a Tuñón no solamente desde una órbita de

influencias, lecturas y vecindades, sino también como personajes de su propia

teatralidad con los cuales dialoga en sus textos, o aparecen como centro de un

homenaje, o son convocados para suscribir una frase, una idea, en suma, una

visión del mundo. Estos poetas están presentes desde los epígrafes, asoman en

numerosos versos y quedan finalmente retratados en El rumbo de las islas

perdidas, uno de sus últimos libros.

Entre las afinidades, destacan Héctor Pedro Blomberg

y Evaristo Carriego, el cosmopolitismo de los "Grandes veleros de los

siete mares", y el chamuyo de La canción del barrio: puerto y

ciudad como escenarios de una misma atención fijada en la encrucijada

existencial. La marca de Blomberg pasa por una Babel flotante que levantó en

sus libros de poesía y de narrativa; en esa torre a la deriva (fue uno

de sus títulos) habita "la sangre de los nómades", "el dulce mal

de andar" y "el alma siempre en viaje".

La poesía como un atlas; añoranza de lugares remotos

y un álbum de fotografías: las de Sammy Mac Gann, Jeannette, el negro del

banjo, el que toca la cítara, la turquita del sótano, la judía del Wembley.

Todo confraterniza con todo por el hilo de la evocación. Cada uno está hecho de

lo que dejó atrás. Más allá de una atmósfera muchas veces sombría, de un telón

de fondo marino que provee toda una simbología singular, se agrega una mueca de

ciertos pasajes trágicos. Este rasgo acerca la literatura de Blomberg —quien

publicó sus trabajos en La

Novela Semanal— al folletín romántico. Tuñón

recuerda la poesía del autor de Bajo la cruz del sur como el escenario

del "New Croos, bar de Camareras", el de las musicantas del Bajo, el

del puerto abigarrado y pintoresco, laborioso y tabernario, sombrío y

luminoso". En ambos poetas, las cosas están teñidas

de humanidad; dice Blomberg: "Junto a los muelles duerme fatigado el navío

/ Como si el agua negra lo fuera a adormecer"; le responde Tuñón que

"La barca costera": "Descansa del trajín de aquel día inclemente

/ ¡Si parece una hembra que acaba de parir!".

Por la misma correa de transmisión se entroncan las

voces de Tuñón y Nicolás Olivari, nombrando un mundo que se desmarca de la

supuesta normalidad en el paso del poeta maldito, el ademán fumista (sarcasmo,

parodia, tono de burla) y las influencias comunes de Villón, Baudelaire,

Corbière; pero además un aire de truculencia en sus galerías de señoritas

muertas, la ciudad cruzada por la inmigración y una suma de personajes que van

de Pierrot al prestidigitador. Los poemas de Olivari, con quien Tuñón escribe la

obra de teatro Dan tres vueltas y luego se van, son, según el mismo

Tuñón: "ásperos, desgarbados, descarnados". Añade que en El gato

escaldado y La musa de la mala pata: "están todavía esos

fracasados, como el tenor afónico Pier María Giró Dellavalle, y esas patéticas

cuatro musicantas de la orquesta". La mención al fracaso y al patetismo

ponen en el tapete el tema del grotesco, esa franja que también transitó

Roberto Arlt: "Parentesco, que, hacia 1930, también lo aproxima en su

manera de mirar y de descifrar la ciudad, modernista en su fachada pero

humillada en sus recovecos y contrafrentes, con el Armando Discépolo de Stéfano

y Babilonia, así como con los lúcidos descubrimientos de Deffilipis

Novoa de He visto a Dios".

Ya desde su primer libro, Tuñón expresa el malestar

del arrabal, el desacomodo del inmigrante, la denuncia de un sistema que

excluye y sanciona; la imagen del grotesco implica deformación, negación de ideas,

recorte de las ilusiones, degradación; mutilaciones verificables también en el

cuerpo: mancos, cojos, locos, ciegos, jorobados, perfiles de cuasimodo. La

mueca del grotesco que establece un espacio ambivalente, pendular entre el

lamento y la celebración, se resume en esta línea de Tuñón: "estoy riendo

/ y estoy llorando". Es así que sus personajes pasan de ese no lugar

al que han sido relegados —el conventillo, la fábrica, la cárcel— , a ocupar el

afuera; un mundo de orillas, de plazas, de caminos que desembocan en otros

caminos, de rutas que conducen a las islas, símbolos de la utopía.

"El inmigrante —sostiene David Viñas— se ha

convertido en grotesco a causa de su trabajo, su avidez de dinero y su fracaso.

O, para definirlo, el grotesco es la caricatura de la propuesta liberal." "Somos seres en borrador,

inconclusos", escribe Tuñón en "Historia de veinte años" (Todos

bailan), y en "Blues de los pequeños deshollinadores" expresa:

"¿Te acuerdas de María Celeste? / Pues hoy María Celeste es una /

prostituta... ¿te acuerdas de Juan el broncero? / Pues Juan el broncero es hoy

/ un ladrón". Apresados en esta estructura social, los personajes caminan

entre la humillación y el resentimiento. En "La antigua canción de la

marina mercante", de La calle del agujero en la media, el poeta

pregunta y se responde: "¿De quién es la vida? ¿Quién está haciendo la

vida? / Oh, nosotros, nosotros somos comparsas: la vida es de los millonarios,

de los atletas, de los perfumistas, de los aviadores, de los contrabandistas y

de los escribanos. Somos comparsas, comparsas, como los leones que sacan la

cabeza en los circos y saludan".

Las únicas deudas que tiene un poeta son con

aquellos que lo antecedieron. En el caso de Tuñón, se agregan Rilke y Fernández

Moreno; en una mirada más abarcadora, es posible ubicar su poética en un

proceso de coordenadas: Walt Whitman-Valery Larbaud y Charles Baudelaire-Carl

Sandburg. La mención del autor de Hojas de hierba es reiterada en los

libros de Tuñón; comparten ambos una visión sobre el cosmos que es fe

inquebrantable expresada a modo de programa de cantos; Whitman, recitativo,

instala un ritmo libre de acento profético que habla de una comunión entre los

hombres y la naturaleza.

Respecto a Larbaud, es indudable que Tuñón fue poco

menos que deslumbrado por una respiración que ondula al ritmo de los viajes y

por un personaje creado por el francés, llamado Barnabooth (según

Octavio Paz, el primer heterónimo de la literatura moderna) y que seguramente

tuvo que ver con la génesis de Juancito Caminador. No es para menos, Larbaud es

un grande y, con Apollinaire y Cendrars, innova en la forma, renueva la

métrica, se anticipa al simultaneísmo, ensaya poemas-filmes, busca puntos de

encuentro entre la prosa y la poesía. Barnabooth convoca desde el

pensamiento, reúne desde la memoria, rescata desde la imaginación; el resultado

es un universo en movimiento; a través de una especie de reconocimiento, del

retrato hablado de cada cosa, aparece un mundo con todas sus funciones vitales.

En Todos bailan, Juancito Caminador brinda un "Recuerdo de A. O.

Barnabooth" que resume una existencia "de inútiles partidas e

imposibles retornos"; frase que prácticamente escriben y borran constantemente

las agujas del reloj de Barnabooth. El personaje de Tuñón —parafraseando

el texto "Oda" de Barnabooth— asegura que "nada quiere

saber sino esperar eternamente cosas vagas... y escuchar con asombro, con

miedo, con nostalgia / la música amontonada del mundo".

Barnabooth es sinónimo de

travesía, de ubicuidad (siempre sometida al instante de la partida); el poeta

que come del pan del exilio es un desterrado de ningún lugar; Larbaud registra

el nacimiento de su poeta en 1883 en la localidad chilena de Campamento,

territorio disputado por varios países y que finalmente pasó al mapa peruano.

Esa cadencia de habla, ese tono zumbón, ese catálogo de lugares exóticos y esa

pasión por los viajes, llegan a Tuñón de la mano de Ricardo Güiraldes y se

instalan en su poesía.

Por su parte, Sandburg acerca el tema de la nueva

poesía norteamericana, lengua viva que se corporiza de 1910 a 1920 en los textos de

Vachel Lindsay, Edgar Lee Masters, Emily Dickinson y Bret Harte. Es importante

mencionar aquí el libro El soldado desconocido, del nicaragüense Salomón

de la Selva,

poeta formado en los Estados Unidos que tras destacar en lengua inglesa publicó

el libro citado en México, en un año clave para las vanguardias, 1922. Escrito

en español, El soldado desconocido acerca una dicción que integra lo

confesional con el epigrama latino, la onomatopeya con el tono de salmos, el

diálogo con el género epistolar.

Otro poeta nicaragüense, José Coronel Urtecho,

fundador hacia fines de los ‘20 del grupo Vanguardia, traduce, antologa, comenta,

las voces de una nueva poesía de USA. Dentro de este "renacimiento"

surge el poeta trovador, el juglar, el clown, el artista de plaza, el recitador

de feria, tan caro a la poética de Tuñón. En Rápido tránsito,escrito con el jadeo de la prosa de viaje,

Urtecho reivindica la aventura y rescata a Mark Twain, piloto por el

Mississippi, navegando en tierras de Darío por el río San Juan donde también

desfilan madereros, contrabandistas, especuladores, compradores de hule,

empleados de bananeras, "tratantes" de ganado, evangelistas,

"atrapadores" de fieras vivas, exportadores de papagayos y hasta un

andarín que viaja hacia Buenos Aires sobre una bicicleta de flotadores.

Tuñón lee a los escritores estadounidenses —a Bret

Harte y O. Henry los ubica dentro de la "picaresca sentimental

norteamericana"— y está al tanto de la producción desplegada hacia 1914;

ese fraseo que incorpora la jerga callejera y enlaza el sueño con la crónica.

Vachel Lindsay, mezcla de "rapsoda-evangelista-cirquero", autor de

una Guía manual para mendigos, cree "en la alianza del ángel y el

payaso" y predica sus sermones jeroglíficos reproduciendo "con

cinematográfica viveza el multitudinario panorama de la vida

norteamericana". Acota Urtecho: "su poesía es un costal de mago en

que hay de todo lo maravilloso y ordinario, realismo épico lírico, romance y

sermoneo, música y ruido, poesía y charlatanismo, farsa y elevación".

Para Urtecho, Sandburg, descendiente de Whitman, se

expresa con "rápidas imágenes" y "un idioma viviente,

callejero": "él nos daba en detalle, al menudeo... la inédita poesía

de lo que se encontraba uno en la calle, en la escuela, en los lugares de

diversiones". Es evidente que hay algo más que puntos de contacto entre el

poeta argentino y esta nueva lírica de poetas echados al camino, a los que se

suman Richard Hovey y sus Cantos de vagabundia, los poemas protesta de

Edwin Markam y el realismo de Stephen Vincent Benét, autor del poema novela Jhon

Brown’s Body.

La mención del elemento conversacional en Salomón de

la Selva y los

poetas de la citada New Poetry, entronca con otras experiencias. En el plano

latinoamericano, con aquellos mundo-novistas que hicieron de bisagra entre el

modernismo rubendariano y las vanguardias de los veinte: Baldomero Fernández

Moreno, el colombiano Luis Carlos López, el chileno Pezoa Véliz, el mexicano

Ramón López Velarde, entre otros; y, específicamente en Argentina, con una

vertiente muy anterior rastreable en cielitos, diálogos gauchescos, y en la

dicción del tango y su prehistoria de canciones prostibularias.

El decir de Tuñón, quien gesticula en estas aguas,

resulta un entramado de discursos que llegan de la historia, el periodismo, los

anuncios publicitarios y la jerga callejera, para urdir un tono que se adelgaza

en lo confesional y se ensancha en la crónica. El poeta establece un mano a

mano con el interlocutor, un clima de diálogo reforzado en preguntas que

suponen uno o más destinatarios y articulan una oralidad expansiva:

"¿Conocen ustedes el Neuquén? / Allí hay cabañas de troncos de árboles / y

pulperías en donde venden conijilos y libros de Maurice Dekobra. / ¿Y Mendoza?

En Mendoza...", etc. Asimismo, el uso de onomatopeyas y exclamaciones, la

impronta fática y la apelación a giros y locuciones populares recrean las

inflexiones del habla ("Oye, muchacha", "Te digo",

"sin ton ni son", "Fíjate"... "¿sabes?"...

"Después de todo, amigos míos"... "Ellos me han dicho"...

"Escucha") subrayan el elemento coloquial; también aquellos textos

presentados en forma de cartas y relatos de viaje, armados con un fuerte

componente expositivo a través de la descripción y la enumeración.

Este último recurso, utilizado desde La Biblia hasta los

místicos españoles, pasa por el denominado "estilo bazar" whitmaniano

que confecciona un amplio catálogo de lo diverso y llega a la enumeración

cósmica de Neruda. En su caso, Tuñón hace un registro pormenorizado de lugares

(calles, boliches, ríos, ciudades) que prolongan los rasgos humanos de sus

personajes. Sus inventarios dibujan un mapa al ritmo febril de la metrópoli

moderna; todo "pasa" volando por la ventanilla del tren y una de las

partes remite a la totalidad. Como imágenes en cámara rápida surgen de pronto,

alrededor del pequeño cementerio de Trafalgar, "apacibles boticas,

vistosas estanterías, / humeantes vasos de ponche, señoritas muertas hace poco

tiempo, camerinos de prima donna, bandidos ilustres, / torres de bruma

con lentos pájaros, luces de gas en la calle mojada, reyes de copa siempre

borrachos..."

Poesía que acumula y amplifica (que recurre a la

anáfora para enumerar aquello que se agrega a un vasto repertorio), y provoca

diálogos y conexiones por medio del símil, figura imprescindible de la

descripción; el como sirve de enlace de entidades remotas ("Como

una idea el tren atraviesa la tarde") o previsibles ("La carta que

cayó del mueble / como una hoja del tiempo"). El como, en la

comparación retórica de Tuñón, puede estar formulado de distintos modos: parece,

quiere decir, lo mismo que, igual a, y hacerse múltiple, por ejemplo en ese

"Blues" que "quiere decir Río de Janeiro, aniversarios,

andamios, órganos, París, periódicos, motines, barrios de Flores, voces

perdidas, cartas perdidas, manos muertas, Tucumán, Chilecitos, Chiclana de la Frontera, Lucie, bares,

trenes, colegios, aviones, lluvia...".

Los iconoclastas

Con El violín del diablo, irrumpe Tuñón en

clima de una estética signada a nivel internacional por la modernidad. Se

estrena otro mundo y del tedio pantanoso emerge la carroza del siglo XX,

refinada y brutal. Hay que aprehenderla, por lo menos acercarse a ella; con

suerte, tocarla. Para eso hacen falta "palabras en libertad", nuevos

modos de ver y escuchar. La búsqueda va mucho más allá del culto a la

velocidad, el dinamismo, la mecánica y la urbe moderna; y más allá de las

sucesivas escuelas que van a encallar en la ortodoxia y a dejar en un segundo

plano el trasiego, los matices de procesos complejos que claman por espacios

plurales para el debate y el despliegue de la imaginación.

Tuñón perteneció al grupo de Florida, como se

encargó de explicitar una y otra vez, lo que lejos de suponer una retórica

definida, una adhesión a tal o cual escuela, más bien ayuda a visualizar ese

espacio de interacción, de préstamos que problematizan cualquier visión

estrecha que definió ese momento especial y complejo de la literatura argentina

como un mero antagonismo entre un pretendido arte-purismo y una literatura

social. El peso testimonial de la poesía de Tuñón se da cuando prácticamente el

impulso de la vanguardia se ha difuminado y desaparecido sus publicaciones. En

la etapa de las corrientes de ruptura (década de los veinte), publica apenas

dos libros: El violín del diablo y Miércoles de ceniza, y poemas

suyos salen en las páginas de Martín Fierro, Caras y Caretas, Inicial, Proa,

Los Pensadores, Síntesis. Disiente con aquellos escritores que por su

militancia lo ubican directamente en Boedo o en una franja intermedia entre

ambos grupos. Tuñón lleva a Olivari, incomprendido por Boedo, al grupo de

Florida; al que, asegura, pertenecía Roberto Arlt. Por otro lado, se interroga

sobre los lugares estancos. Se pregunta si a los poetas de Florida les

"¿interesaba más la forma que el contenido, como a los del asimismo

importante y combativo grupo de Boedo interesaba más el contenido que la forma?

Esto es discutible". Una consecuencia de que a Tuñón se lo

incluya en Boedo, es que quedará fuera de muchos de los posteriores libros que

reflexionan sobre el tema de la vanguardia latinoamericana e ignoran a ese

grupo.

Por otra parte, la insistencia en homologar

vanguardia con renovación formal tiene su contraparte en una labor constante de

aquellos que plantean un debate más amplio hecho de cruces de literatura de

contingencia y experimentación. Son grupos como el Estridentismo (México) y Los

Nuevos (Colombia); las publicaciones Amauta (Perú), Klaxon (Brasil),

Avance (Cuba) y La

Pluma (Uruguay); y por sobre todo ello, el aporte,

desde las ideas y desde la creación, de Vallejo, Cardoza y Aragón, Mariátegui,

Vidales y, entre otros, Tuñón, quien suscribe el deseo de transformación:

cambiar la vida, o sea, el mundo y el arte (Marx y Rimbaud), síntesis de una

multitud de manifiestos programáticos.

Está visto que en el mapa latinoamericano de los

años ´20, la poesía buscaba una opción propia. Según el crítico Nelson Osorio,

"la vanguardia latinoamericana puede ser considerada como una variable

específica dentro del conjunto mayor del vanguardismo contemporáneo (que no se

reduce a Europa Occidental, por otra parte), variable que si bien en muchos

aspectos ofrece una clara analogía con manifestaciones de la vanguardia

europea, no es estrictamente homologable ni reductible a ella".

Tuñón protagoniza este espíritu iconoclasta

articulado a una circunstancia propia que cuestiona y redefine constantemente

el lugar del creador.

El desacomodo de su poesía enriquece y amplía el

espacio de la ruptura. Por un lado el poeta innovador, el viajero de Europa, el

cosmopolita que se desplaza entre "grandes edificios" y salpica el

discurso con una nomenclatura propia de época ("tenismen",

"corneta radiotelefónica", "jazz", "chárleston",

"cocktail", etc.); el poeta de pasajes suprarrealistas (sobre todo en

La calle del agujero en la media), con la ironía y el humor del Dadá; la

mirada cubista ("los rincones se esconden en los espejos") y un

énfasis propio del Futurismo que define a Mayakovski como un "campeón de

la vitalidad poética… atropellador de escuelas y academias" y que remata:

"Somos la velocidad". Pero también, sin quedar adherido a ningún

rótulo, aparece el poeta de tonos románticos que ve un tránsito humano sobre el

espejismo de ciudad, lo humano y antepone al reino mecánico un rumor de

corazones ambulantes. Así en "Usina", poema de 1930, habla de poleas

y "hierros inútiles / en el riñón de las enormes ciudades" y dice

sentir pena por quienes viven en esas "usinas sordas, de oxidados soles,

de gruesas lluvias".

Conjuga entonces novedad y tradición, originalidad sin necesidad de parricidio; más que

hipnosis por los puentes de acero, los rascacielos, los hilos del telégrafo,

los zepelines, existe una calidad de atención hacia la peripecia del semejante;

el poeta observa la gente, sus quehaceres, los rostros enmarcados en una

encrucijada de destinos. Vanguardista, aunque fuera de los ismos de moda, Tuñón

percibe los motores atronadores de los nuevos tiempos, pero coloca su oído

allí, donde se percibe "el caliente embarazo del musgo".

En el plano de las imágenes, aparece en los inicios

la impronta ultraísta que da cuerda a un mundo inanimado; aunque Tuñón, lejos

de quedarse en esa mera transposición de otorgarle características de vida a lo

inerte, realiza una transfusión de sentimientos. Se da entonces esa lírica del

objeto, ese vitalismo animista que confiere existencia e historia a cosas que

están en movimiento, que viajan.

La respiración de Tuñón, muchas veces a contramano

de lo convencional, alterna versos de distintos metros y va del delirio a la

crónica llana, de la ronda infantil a la textura narrativa. Respecto a esto

último, aunque no abundan los trabajos críticos al respecto, hay que decir que la

poesía en prosa fue una modalidad muy frecuentada, sobre todo por los poetas

vanguardistas de las primeras décadas del siglo. Claro que anteriormente el

Modernismo se encargó de borrar las barreras estrictas entre verso y prosa,

allanando el camino a formas más abiertas. Si está Darío en la prehistoria del

poema en prosa en lengua española, entre las nuevas tendencias innovadoras que

lo instalan se cuentan Vallejo, de Rokha, Huidobro, Cardoza y Aragón, Girondo y

Tuñón. Ya en su segundo libro, Miércoles de ceniza, los seis textos

finales son poemas en prosa. La respiración elástica propia de esta poética

–que va del verso de amplio período a la estampa, la semblanza, el comentario,

el relato, el ensayo— conforma el cuerpo principal de La calle del agujero en

la media, El otro lado de la estrella, Las puertas del fuego, Himno de pólvora

y El banco de la plaza.

Aquí aparece la imantación de Baudelaire, uno de sus

poetas preferidos, y Aloysius Bertrand, el autor de Gaspar de la noche. Baudelaire

abrevó en el libro citado para dar paso a su Spleen de París; en el

prólogo señala la búsqueda de una prosa poética "musical, sin ritmo ni

rima, lo bastante flexible y contrastada como para adecuarse a los movimientos

líricos del alma, a las ondulaciones de la fantasía, a los sobresaltos de la

conciencia"; agrega que "este ideal obsesivo nace, ante todo, de

frecuentar ciudades enormes y del cruce de sus innumerables relaciones". También Tuñón busca una expresión que le

permita decir su imaginario. Por el mismo camino exploraron Mallamé y

buceadores de nuevas formas como Max Jacob, Pierre Reverdy y Blaise Cendrars,

cuyo hacer, por otro lado, apuntaba hacia el cine.

Este culto al movimiento, a la animación de lo

inerte, al collage, la descripción, la yuxtaposición, el simultaneísmo; la

influencia de lo visual –cubismo y fotomontaje—, de la imagen sobre la

metáfora, del lenguaje callejero, lleva el tema al cine; apenas un par de

ejemplos: García Lorca y Huidobro escriben sus guiones. También Tuñón, autor de

obras de teatro, está impactado por el nuevo arte. En Juancito Caminador, carne

de viaje, está el traveling. Su palabra es impactada por ese cilindro dotado de

espejos que reproduce imágenes pintadas; teatro óptico, fantascopio,

kinetoscopio, máquinas para el espectáculo de la vida. Una poesía que puede

verse y que reiteradamente hace mención al cinematógrafo y sus personajes.

Volviendo a Aloysius, Tuñón no sólo le dedica el

poema "Por los caminos de Gaspar de la Noche", sino que rescata en una de sus

crónicas de La literatura resplandeciente a "este precursor de la

aventura", señalando que: "Sus poemas… contienen a veces ciertos

rasgos sutiles del relato o glosan una anécdota sugestiva y cautivante".

En el mismo libro, sostiene que por sobre la división de poesía en verso o en

prosa y la creencia de que esta última es inferior, está la autenticidad. Cita

a Montoliú, quien rechaza la calificación de Hojas de hierba de Whitman

como "mera prosa" y ejemplifica con dos poemas de Baudelaire; uno en

verso, "El albatros", el otro en prosa, "El mal vidriero",

concluyendo en que "ambos acusan la misma calidad".

Un

caminador llamado Juancito

En 1927 Tuñón envía una foto a su familia desde

Bahía Blanca donde se lo ve de traje oscuro, sombrero blanco, pelo engominado y

bigote. Allí, en Ingeniero White, que alguna vez se llamó Puerto de la Esperanza, nace su

personaje Juancito Caminador. Su debut se da en Miércoles de ceniza

(1928), se corporiza en Todos bailan (1935) y llega hasta El banco de

la plaza, publicado póstumamente (1977). Según Tuñón "en Ingeniero

White, en Bahía Blanca, conocí a un prestigioso prestidigitador: Juancito

Caminador, que se llamaba Johny Walker. De ahí viene lo de Juancito Caminador.

Fue en 1926". Su álter ego se origina, sobre

todo, en la imperiosa necesidad de abarcar caminos varios, y en su génesis,

seguramente, aparte del prestigiador que tomó

su nombre de una marca de whisky, intervinieron otros personajes: el

"Barnabooth"de Larbaud y "Johnnie Applesse"—pionero

idealista que cruza el continente sembrando huertas— rescatado por Vachel

Lindsay, poeta norteamericano, quien también recorre su país dialogando con

todo y con todos, recitando sus textos, repartiendo dibujos y carteles.

Juancito Caminador, grumete que viaja con "Los

caballeros del caño", da noticias del porvenir, anuncia la Aurora, brinda por

"los buenos tiempos", saluda a la cofradía trotacalle y trotamundo,

dice adiós cuando llega y hola cuando se va, marcha de espaldas al camino, ve

una cosa y tiene los ojos puestos en otra. Sus canciones semejan las rondas

infantiles, incorporan onomatopeyas, juegos ("Niña de Moda, ¿está?"),

con un toque de humor, de palabra que alienta y consuela.

Ya desde su primera aparición define: "¡Soy un

prestidigitador!" y lee su bando: "vengo a decirles que la

prestidigitación triunfa en el arte y en la vida… Somos la imaginación".

Quizá en la voz de este personaje esté impreso, más que en las definiciones

sobre el arte y vida, arte y política, el pensamiento del autor, que Juancito

Caminador expresa así en un poema de Todos bailan: "Traigo la

palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente / lo cual quiere

decir que yo trabajo con toda la realidad". En Canciones del tercer

frente compone una para su supuesta muerte y rubrica su pasión por el

misterio, esa canción indefinible que, al decir de su amigo el poeta Luis

Cardoza y Aragón, no se deja atrapar viva: "Terminada su función/

—canción, paloma y baraja— / todo cabe en una caja. / Todo menos la

canción". Por fin en su libro póstumo, El banco de la plaza, el

personaje abre sus relatos de viaje en una "crónica de varios

lugares"; prosa lírica, fluida, de gran despliegue imaginativo.

Poeta y periodista, Tuñón, quien colabora con

entusiasmo en numerosas publicaciones, dirige su propia revista, Contra.

Esta publicación mensual editada de abril a agosto de 1933 y que terminó a

causa de la condena a dos años de cárcel dictada contra el poeta, revela a

través de sus cinco números su pensamiento. Contra es, también, un punto

de inflexión; ese año Tuñón está corrigiendo su cuarto libro —El otro lado

de la estrella—, convalidando su etapa vanguardista y a la vez preparando

el terreno a una producción que incorpora de manera más contundente lo social:

Remata en "Blues de 4 centavos": "no os atreveréis a decirme a

mí, que he recorrido tantas leguas, que con tranquilidad de conciencia se puede

ser neutral en este momento".

Su revista resulta, así, un espacio donde se

conjugan la gestualidad de ruptura con un ejercicio de conciencia que se plasma

en los libros y en su vida un año después, ya como militante comunista. La

aparición de Todos bailan en 1935 –donde se corporiza Juancito

Caminador— da cuenta de esta nueva etapa que, aunque excluye "Las brigadas

de choque", texto que originó un proceso judicial por incitar a la

rebelión, es altamente representativa de su poética e incluye muchos de sus

mejores poemas.

Subtitulada como "La revista de los

franco-tiradores", y con una leyenda junto al título que no ofrece dudas

sobre su amplitud: "Todas las escuelas, todas las tendencias, todas las

opiniones", Contra se ofrece como el espacio aglutinador de un

espíritu inquieto y crítico a la vez. En su vida breve colaboraron, entre

otros, Girondo, Barletta, Yunque, Aragón, Mastronardi, Norah Lange,

anunciándose para números posteriores trabajos de Bandeira, Huidobro, etc. Al

modo de las publicaciones vanguardistas de una década atrás, Contra es

cosmopolita (Tuñón escribe sobre Siqueiros y el muralismo mexicano) y en su

diversidad temática no faltan las menciones al cine (se propagandiza el film

Soy un fugitivo) ni a sus estrellas (Amparo Mom firma una nota sobre Greta

Garbo y la moda); en formato tabloide al modo de Martín Fierro o

la española Ultra, Contra es objeto bellamente ilustrado: una de sus

portadas lleva una gráfica cubista firmada por Tito Rey y en sus páginas

interiores destaca un trabajo fotográfico del cineasta Sergio Eisenstein, el

director preferido de muchos de los poetas de la época.

Desde el nombre, Contra marca una posición

política; publica artículos sobre el fascismo y el nazismo, pero también textos

sobre Marx, "Frente rojo" de Aragón, "El abrazo de José C.

Mariátegui" de Tristán Maroff, etc. A ratos, el tono que enfatiza,

convoca, agita, la ubica entre la gestualidad anarquista y los manifiestos

vanguardistas. Específicamente, el poema "Las brigadas de choque"

hace las veces de programa poético-político, de llamamiento: "Formemos

nosotros… las Brigadas de Choque de la Poesía". El poeta empuña su voz "para

degollarse en las veletas enloquecidas… Mi voz para decir el antipoema".

El texto —que repite anafóricamente la palabra "contra"— hace un

listado de las partes que conforman la "demagogia burguesa" y

anticipa contiendas que pronto instalarán sus nubarrones sobre el cielo de la

época, bajo el cual camina un "niño olfateando la sangre de la

guerra".

El dilema arte-sociedad emerge cuando entre ambas

aparece una palabra transitada hasta el hartazgo: compromiso. Para Tuñón, la

poesía auténtica no excluye ni la belleza ni la experimentación formal ni los

temas candentes de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo se mide, en la poesía, ese

carácter de autenticidad, esa marca que certifica que algo es legítimo,

verdadero? El poeta busca un punto de intersección y ejemplifica con una carta

de Mallarmé a Zola en la cual el "artífice del purismo" no rechaza al

realismo, sino que reconoce que existen "momentos en que la verdad se

convierte en la forma popular de la belleza". Seguramente, para Tuñón autenticidad reúne obra y

conducta.

¿Arte puro o mera propaganda?

Las páginas de Contra asumieron el debate.

Una de sus páginas, "Arte, arte puro, arte propaganda", cobija notas

de Córdoba Iturburu y Girondo; el primero deplora que Borges haya entrado en el

tema de manera jocosa, eludiendo una pregunta lanzada por el contrario sobre un

asunto que no deja de tener un significado profundo en ese 1933, y que Iturburu

resume así: "¿No cree Ud. que el mundo ha cambiado, que algo se ha roto

para siempre, que algo para siempre ha nacido, y que ese algo —sentimiento,

idea— puede constituir (…) una emoción universal rica de elementos

artísticamente válidos?". Por su lado, Girondo rechaza por igual a un arte

que intenta "servir" como al denominado "arte puro" y

concluye: "prefiero lo desgajado y lo viviente; aspiro a un arte de carne

y hueso, con cerebro y con sexo, menos perfecto, o de una perfección disimulada

bajo una trabajosa y cálida expontaneidad (sic) un arte para todos los

días, un arte poco popular, un poco desgarrado —si se quiere—; pudoroso en su

impureza, contenido dentro de la más absoluta libertad de expresión".

El escritor guatemalteco Cardoza y Aragón sitúa a

Tuñón en el espíritu de una sentencia de Eluard: "Del horizonte de un

hombre al horizonte de todos", agregando que su poesía "no tiene ese

carácter predicador, perentorio, primario de la poesía de mera propaganda

elemental… Suave su rosa blindada que no cesa de ser rosa". En base al título de su libro más

significativo que alude a la

Guerra Civil Española, Neruda llamó a Tuñón "el poeta

que blindó la rosa". Realidad y sueño, caos y armonía, forman parte de una

antinomia que el poeta argentino trató de conjugar en su escritura animado por

una lucha de contrarios.

En Tuñón, vida y obra se abrazan a una misma

temperatura, una y otra atravesadas por una mirada sumamente crítica. Esta

visión se traduce en un modo de participar y de decir; la impronta política

surge así desde la voz de los primeros poemas y encuentra un punto alto en los

cuatro libros que escribe a la guerra de España. Un tono de marchas, himnos,

cantos y elegías hilvana el espíritu combativo, antifascista, de quien

presencia la ola de destrucción que sepulta el vislumbre de un mundo solidario

y lleva a la muerte a sus amigos poetas Miguel Hernández, Robert Desnos, García

Lorca, René Crevel, entre otros.

La rosa blindada y La muerte en

Madrid, condensan el desgarramiento y la furia del niño criado en el barrio

del Once que ve marchar las manifestaciones del Primero de Mayo y escucha

encendidas arengas de socialistas y anarquistas; y también del joven que está

en la Patagonia

luego de los fusilamientos y que años después integra el comité de escritores

por la candidatura de Yrigoyen; de pronto ese niño, con un abuelo minero y otro

imaginero, está en España leyendo sus textos en medio de la guerra,

participando en los congresos por la cultura, dialogando con Brecht, Tzara,

Barbusse.

Más tarde, con Todos los hombres del mundo son

hermanos, se instala en una corriente de posguerra que algunos han

denominado neohumanismo y que tiene su centro en el Canto general de

Neruda. Por esos años, los '50, el gesto solidario de los Poemas humanos de

Vallejo se anuda a voces que empiezan a ser ampliamente difundidas en la

Argentina (Nazim Hikmet, Miguel Hermández, Paul Eluard, Mayakovski) donde De

Lellis publica Cantos humanos, Portogalo sus Poemas con habitantes, Pedroni

Cantos del hombre, etc.

La dignidad también aparece por el lado del trabajo.

En El violín del diablo Tuñón define a un estibador como "un dios

de la fatiga", esos que componen "el noble poema del sudor".

También para Vallejo el trabajo redime, restaña, libera; en Los heraldos

negros festeja el paso del joven labrador de Irichugo: "Aquiles

incaico del trabajo", en Poemas humanos llama a los mineros

"creadores de la profundidad" y en España, aparta de mí este cáliz

habla del "¡Obrero, salvador, redentor nuestro!"

Poemas

del arrabal

Distintos poetas rayan las paredes de distintos

barrios de la ciudad capital: Carriego y Borges, Fernández Moreno y Tuñón. Al

autor de A la sombra de los barrios amados le tocan los márgenes, unas

orillas que se desplazan, arenas movedizas del suburbio que invaden el centro,

arrabales que viajan con su boca extranjera. El coro de cantores de las urbes

—el París de Baudelaire; el Chicago de Sandburg; el México de Huerta— incluye a

Tuñón entre los muchos poetas que dialogaron con Buenos Aires.

Cuando escribe en 1931 el tango "Luna de suburbio",

con música de su hermana Irma ("Luna de la modistilla / amiga vieja de los

payadores"), Tuñón ya es un habitante de la ciudad anclada en la noche del

bajo fondo. En El violín del diablo, François Villón gira entre cortes y

quebradas, mientras la miseria levanta el castillo de naipes del conventillo.

Luego, la ciudad le enseña su rostro sin maquillaje y a la luz de la madrugada

le quema los ojos cuando: "se abre el alba en el cielo, como una

lechería".

Bronca del que le cambiaron el escenario y el trago,

porque Puente Alsina "bebe caña fuerte". Desde ese libro, Buenos

Aires se desdobla interminablemente en una secuencia de postales con bullicio

de mercados, boliches, organitos, guitarras, malevos y tranvías. De Carriego, a

quien define como "el cantor de la tristeza del arrabal, del drama de los

ofendidos", prefiere su obra póstuma La canción del barrio.

Homenaje

Raro privilegio tuvo el poeta: publicar en una

editorial que llevó el nombre de uno de sus libros, La Rosa blindada. Pero

antes, la admiración de sus contemporáneos, Neruda, Alberti, Lorca, Guillén,

León Felipe, y después la admiración de las nuevas promociones de poetas

argentinos que lo convirtieron en un referente obligado. A la citada editorial,

hay que sumar homenajes, revistas, grupos y antologías de poetas que se nombran

con los títulos de Tuñón.

Su influencia es indiscutible en una franja de la

poesía hispanoamericana que, entre muchos nombres, incluye a Miguel Hernández,

Efraín Huerta y Juan Gelman. El español le dedica el soneto de "Raúl, si

el cielo azul se constelara / sobre sus cinco cielos de raúles"; para

Gelman, Tuñón "vivió su propia vida como una aventura abierta a la belleza

humana de la poesía y a la poesía de la belleza humana"; mientras que el

mexicano deja constancia del impacto que le produjo leer textos de Tuñón

difundidos en las revistas Noroeste de España y en la publicación de

Neruda, Caballo verde para la poesía. El interés de Huerta, una de las

principales voces del México contemporáneo, se volvió a partir de allí –dice—

"constante y activo".

Por su parte, el francés Robert Desnos le dedica

también un sentido poema: "Es a la vida adonde vamos… Y yo no daría un

sólo minuto / de nuestras vidas / por un siglo".

Los poemas son los grandes viajeros de este tiempo,

establecen constelaciones de diálogos y surgen, libres, donde se les antoja.

Como cuando en España, escuchando entonar a un coro estrofas de su poema "La Libertaria", Tuñón

escuchó sorprendido decir que se trataba de un tema "anónimo". Y

sonrió con todo el cuerpo, con alegría, con orgullo, por él, por la canción,

por sus amigos, por el misterio, por todo lo que no entra en una caja.